ブログ

2025年

6月

21日

土

消防署の取り壊し工事が始まる

まだ梅雨だというのに、真夏のような日々が続いています。季節を錯覚しそうな日々ですが、事務所の近くでは旧消防署の建物の取り壊し工事が始まっています。

近くでは今も共済組合の建物の取り壊し工事が続いていますし、なんだか周辺が急に寂しくなりそうな感じがします。跡地の活用がうまく進むといいのですが…。

2025年

6月

03日

火

「Y字路はなぜ生まれるのか?」

話題の本ということで、重永瞬著「Y字路はなぜ生まれるのか?」晶文社 を拝読しました。

出版社の紹介に「Y字路の楽しみ方を全国各地の事例とともに紹介。地形・地図・フィールドワークの探究から明らかになる、Y字路誕生の秘密」とありましたが、そもそも街歩きは楽しいし、観光の妙味って、みんなが知っている有名なスポットを回ったり、「観光地価格」のさほど美味しくもない地元飯っぽいものをいただく事でもなくて、自分自身がどう思うのか、感受性みたいなものが問われるものだと思います。

そう考えるとY字路に空間の歴史を見出された筆者の視点は思い入れ、蘊蓄、さらに専門家的な分析がたっぷりで、こうやって街歩きをすると楽しいだろうなー、と感心しました。

ちなみに本書では京都や東京の事例が沢山挙げられていましたが、やっぱり田舎はY字路は少な目で、私の住んでいる滋賀県内の地域を振り返ると、さっと思い出せるY字路は数少ないのが実情です。

ただ、そんななかでも東近江市の八風街道の太郎坊宮のちょっとばかり西に行ったY字路は昔から「なんだか気持ち悪い(失礼!)」と思っていました。

車、徒歩と交通手段によって視野が違い、感じ方も違ってくるとは思うのですが、あのY字を通過して不安になるのは私だけでしょうか…

2025年

5月

24日

土

滋賀県土地家屋調査士会定時総会に参加

昨日は滋賀県土地家屋調査士会の定時総会が開催されましたので参加させていただきました。選挙前ということもあって、政治家の皆さまも多くご臨席いただきました。大津地方法務局長も初めてお目にかかりましたが女性局長は滋賀では初のような気がします。

土地家屋調査士会も今年は人事の年ということで会長を始め多くの役員さんの移動がありました。寂しくもあり、若い役員さんの登用を嬉しく思ったりと感情は動きますが、こちらも遅まきながら女性役員さんが確実に増えてきたことをメンバーを見て実感できました。

何かと新役員さんにはご苦労おかけするとは思いますが、土地家屋調査士制度発展とよりよき社会の実現のためにご活躍いただけることをお祈りいたします。

2025年

5月

22日

木

事務所の10年点検

先日、事務所建物の10年点検をしていただきました。早いもので当地に事務所を引っ越しして10年になるわけです。

事務所を新築する際に「最低でも10年は続けないとペイしないな~」なんて考えていましたが、とりあえず最低限はクリアした感じでしょうか。

写真は事務所の床下です。5年点検以来、久しぶりに覗きましたがきれいに保たれていて何よりでした。

ともあれ、10年をなんとか無事に過ごさせていただきましたのも皆様のおかげです。改めて、心より感謝申し上げます。

更にあと10年は何とか、と思っていますので?、引き続きのご愛顧のほど、宜しくお願い致します。

2025年

5月

18日

日

滋賀県行政書士会湖北支部の支部総会に参加

今日は夕方から長浜市内にて開始されました滋賀県行政書士会湖北支部の支部総会に参加させていただきました。今回、支部長には旧知のUさんが新たに就任されることになりました。

早いもので、行政書士会の支部長も入会以来で4人目となります。議事も早々に終了し、一同和やかに懇親会まで過ごさせていただきました。

2025年

5月

13日

火

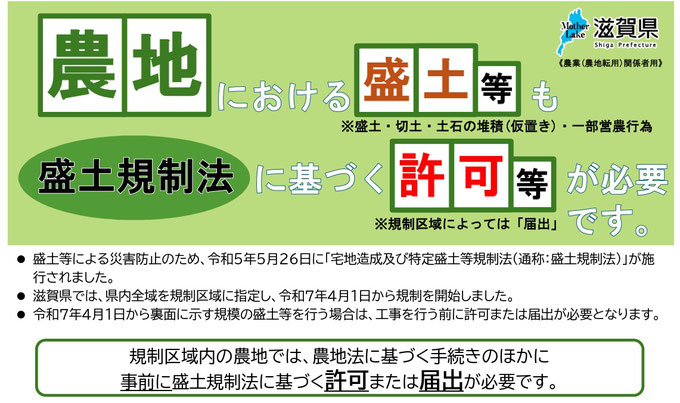

盛土規制法について(農地転用)

今年度4月より、「盛土規制法」(正式名:宅地造成及び特定盛土等規制法)による、規制が開始されました。

滋賀県では全域が規制区域となり、規制対象となる行為が大変拡大しています。

元はと言えば、令和3年の静岡県熱海市での土砂崩れで多くの被害が出たことに起因するのですが、滋賀県の全域を規制しないといけないとまでは個人的には思えません(特に傾斜地を開発してまで人が居住していない湖北地域など)。

とはいえ、今後の農地転用手続きには大きな影響が予想されます。ご依頼主様のご負担が増え、スケジュールにもより時間がかかることが予想されます。ご計画、そしてご依頼の際にはご留意願います。

2025年

5月

10日

土

「虎姫花まつり」に協賛

幣事務所の数少ない広報事業の一つである、「虎姫花まつり」が明日開催されます。お天気も微妙ですが、恐らく大丈夫でしょう。

大勢のお子さんの参加で盛大に開催されることをお祈りしています。

広報効果はともかく?、「地域貢献」ということで今後も協賛を続けさせて頂ければ幸いです!

2025年

5月

05日

月

ゴールデンウイーク

何だかんだで、気づいたらゴールデンウイーク期間ですね。一応、幣事務所もカレンダー通りの営業とさせて頂いております。

ということで、今日は久々にナガシマスパーランドに行ってきました。子供のころはなんどかプールで訪問しました。片道二時間ほどで行けるのですが、こういうときでもなければ正直なところ、なかなか食指が動きません。

現地で人流をみますと、遊園地よりも併設のショッピングモールの方が人出が多いような気がしました。ディズニーランドやUSJができるまではそうでもなかったと思うのですが、ゴールデンウイークの割にはまだ余裕があるような…、でも人気のジェットコースターは随分待ち時間も長く表示されていましたので、そうでもないのでしょうか。

地方の遊園地は全体としてなかなか経営が芳しくないと聞きますが、是非今の賑わいを続けていっていただければと思いました。

2025年

4月

17日

木

長浜消防署東浅井分署のお引越し

湖北地域消防本部の長浜消防署東浅井分署が新しく建築されたことに伴い、長浜市五村の旧東浅井消防署の建物は今週月曜日で閉鎖されました。

昨日も取り壊しにむけて荷物の撤去が行われていましたが、道沿いの広報看板もついに取り外されてしましました。いよいよ寂しくなりますね。

この間はけっこう長くミニオンの絵でしたが、私が子供のころはそれなりに頻繁に、当時の人気キャラクターが描き替えられており、通学途上の児童達の楽しみでした。「次はなんの絵かな」なんて会話もしていたように思います。

おそらくかなり絵心のある署員さんが在籍されていたからなせる業だったのでしょうが、映画館などの無い変哲もない田舎道で、そんな心華やいだ時があったことも忘れないでいたいものです。

2025年

4月

09日

水

読売新聞「登記情報、自治体職員もオンラインで閲覧可能に」

先日、読売新聞の報道で「法務省は今年度、地方自治体の職員が不動産や法人に関する登記情報をオンラインで確認できるよう運用を変更する」と知りました。

民間では相当前からオンラインで登記情報を確認していますが、自治体の場合は公用申請となり、無料で登記情報を取得していたため、今回ようやく導入することになるようです。それにしても遅かった気はしますが、ここは縦割り行政の弊害と言えなくはないでしょう。

言うまでもなく、土地家屋調査士にとっては公共嘱託登記の関係で、自治体の担当者に登記情報の取得をお願いするケースが多々ありますが、これで一層心置きなくお願いできます。というのも、これまでは紙ベースで発行されたものをいちいちスキャンしてPDFで送っていただいているのですが、すべてオンライン上で完結することにより、スキャンする手間もこれで省けることになります。記事には指摘はないですが、こうした点も付随して時短効果があるかと思います。

とはいえ、役所の職員さんにとって法務局に調査に行くというのは、ちょっとした気分転換と言いますか、外の空気を吸えるいい機会であったでしょう。実は秘かに残念な方もおられるかも…。

2025年

4月

03日

木

虎姫地区に乗合タクシーが導入!

なんだかんだで慌ただしい年度末もいつの間にか過ぎていましたが、地元では新年度から「乗合タクシー」が導入されました。4月からバス停もどきの案内板が新たに設置されています。

導入された、といいますと何だか交通手段が増えたみたいですが、要は路線バスが廃止になった代わりです。路線バスも見る限り乗客があまりおられませんでしたので廃止も仕方ないかなあ、と思いつつ、物心ついたときから自宅の前を走っていただけに、今回の廃止には一抹の寂しさは感じます。

乗合タクシーの利用状況はまだわかりませんが、公共交通手段の確保も大事なことだと思いますので、長く存続できるよう、ふるって利用いただきたいものです(利用には事前登録が必要です)。

2025年

3月

23日

日

自警団・自主防災組織の消化設備点検

昨日は地元自治会の自警団・自主防災組織の関係で、消防施設の点検をしてきました。

前に、どこかの地域で盗難被害にあったケースも報道で見たような気がしますが、とりあえず全て問題ないようで良かったです。

日頃からなんと無しにみてはいますが、大船渡の山火事などを考えますと、こうした定期的な点検が大事だと思いました。

2025年

3月

17日

月

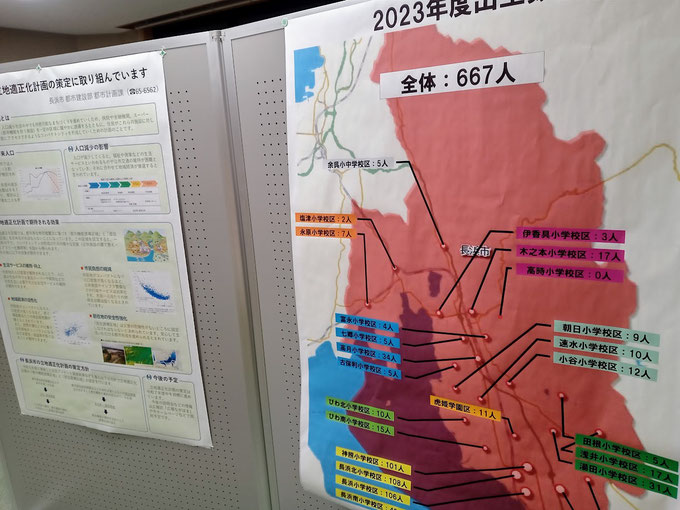

これから始まる湖北の少子化・人口減少を思う

先日から虎姫まちづくりセンターに掲示されている市役所都市計画課の資料、興味深く拝見しているのですが、なかなか残酷な数字を示されています。

少子化って、とっくに始まっていて、今やちょっと落ち着き加減かと思いきや、まさに今からが少子化、人口減が始まるんですね。虎姫地域以北の2023年度の出生数をみて愕然としました。

いやー、20年後がこわい。これでは小中学校・高校は相当に統廃合が必至でしょうし、大半の集落も機能維持はできません。もはや対策と言っても限られてはいるのでしょうが、市民ももっと情報を共有し、危機感を持つべきですよね。

2025年

3月

13日

木

久しぶりの余呉湖

昨日は業務の関係で久しぶりに余呉湖を訪問してきました。

テレビなどでもよく紹介されていましたワカサギ釣りも、さすがにシーズンを終え、釣り客の姿は見えませんね。

奥に見えます賤ケ岳の山頂にはまだ雪があるように見えましたが、春もすぐそこまで来ています。最近まで寒い日が続きましたので暖かな日差しが待ち遠しいです。

2025年

3月

04日

火

4月より登記手数料が改訂されます

法務省民事局より「登記手数料令等の一部を改正する政令(令和7年政令第33号)」について、4月1日より各種手数料が変わる旨の発表がありました。

オンラインでの請求分についても少し上がるのと、地図等証明書も50円アップします。すこし前までは500円だったような気がするのですが、元に戻るわけですね。

勝手な推測ですがこの値上げは窓口の職員さんの人件費に回るのではと思います。職員さんと言っても法務局本体の雇用ではなく、基本は外注企業から派遣されてこられているパターンがほとんどですが、窓口にお越しの一般の方々からの様々なご要望に対応されておられる様子をみていますと骨の折れる、大変なお仕事だと思いますし、職場環境が改善されるといいですね。

商業登記の電子証明書は安くなるみたいですが、こちらは土地家屋調査士業務ではご縁はありませんので恩恵は受けられないのは残念です。

2025年

2月

21日

金

随分積もってきました

今季二度目の長期寒波の襲来で毎日雪が降っています。それでも水曜日までは「大したことないかなー」と楽観視していましたが、こう寒い日が続きますと雪が解ける間もない感じで、じわじわと積雪量も増えてきました。

今週は境界立会関係を最初から日程から省いており、少々余裕をこいていましたが、このままですと来週もどうなることやら…。三連休は降らないで欲しいというのが当面の天気へのお願いです。

2025年

2月

18日

火

幣事務所のLINE公式アカウントを開設しました

先日開催されました滋賀県土地家屋調査士会の研修は「若者とのコミュニケーションの取り方」というテーマで行われました。

そうした研修を受けなければいけない年になったか…と少々気持ちも落ち込まないではないのですが、講師のアドバイスを受けて、幣事務で所も遅ればせながら「西村土地家屋調査士行政書士事務所LINE公式アカウント」を作成してみました。

日常的に付き合いのある業者様とは既にLINEでやり取りをさせて頂くようになって久しいのですが、新規のご依頼人様からも当サイトを経由してメールでやり取りをさせていただく機会も増えてきました。

これを期に、若者とは言わず、自称若者?のご年配の方も是非ご利用していただければ幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。

2025年

2月

09日

日

寒波が続いています

今週は寒波がずっと居座っている感じです。それでも判で押したように夜に雪が降っても、昼間はそこそこのお天気で日中には全て溶け切っている感じでしたが、今日は昼間も降り続きました。

ニュースで拝見しましたが彦根の方もそれなりに降雪があったようです。そろそろ除雪もしなくては…といったところですが、先月はぎっくり腰にもなりましたので、ほどほどで雪も手じまいしてくれれば助かるのですが。

2025年

2月

05日

水

今シーズン一番の寒波

今週は今シーズン一番の寒波が襲来ということで今朝も雪が降りました。今日は県立高校の特色選抜試験の日でもあり、交通の混乱も予想されましたが特段問題はなかったようで何よりでした。でも、事務所から見る限り北の方角ではそこそこ降雪量もあるようです。

明日からもまだまだ寒い日が続くようですが、どうなりますやら。今日も午後はいいお天気でしたので、結局はそれほど積もらないと予想していますが…。

2025年

1月

27日

月

「不要な土地、処分します」!?詐欺

1月26日の朝日新聞を見ていましたら、「大相続の時代」との特集があり、日本司法書士会連合会の副会長さんのインタビュー記事が掲載されていました。

ふむふむと読み進めますと、「不要な土地、処分します」という不審な勧誘に注意しましょうとの記事も。相続土地国庫帰属制度の創設などもあって、これは飯のタネになるとふんだ、目ざとい詐欺師がいるのでしょうね…。

まさに「浜の真砂は 尽きるとも 世に盗人の 種は尽きまじ」といった感がしますが、残念ですが現代の詐欺師には石川五右衛門のような「弱きを助け、強きをくじく」といった義侠心のかけらもないでしょう。

普段から何事にも用心深く生きるほかないとは思うのですが、社会に迷惑をかけてまでして、お金を儲けて何がしたいのか、全く理解に苦しみます。

2025年

1月

24日

金

地籍シンポジウムin滋賀2025「震災復興のカギ」

昨日は草津市のキラリエ草津を会場に開催されました「地籍シンポジウムin滋賀2025」に参加してきました。

講師をおつとめいただきました東京大学の布施先生からは国土調査(地籍調査)について、丁寧に、それぞれ課題ごとに例を挙げて十箇年計画の中間報告に基づきお話をしていただきました。

正直なところ、土地家屋調査士が国土調査(地籍調査)に実際に関わっている事例は現状そう多くはないのですが、専門的知見を有していることは勿論、人材・人手不足の時代でもあり、今後土地家屋調査士としての向き合い方について考えるいい機会になったと思います。

終了後の懇親会では国土交通省からお越しいただいたゲストの方とも直接お話ができました。大変前向きなご提案を頂戴し、公務員も(いい意味で)変わってきたなー、と実感。収穫のあった一日でした。

2025年

1月

14日

火

「地籍シンポジウムin滋賀2025」のご案内

地籍シンポジウムIN滋賀2025が下記の要項で開催されます

今年は阪神淡路大震災から30年の節目の年でもありますが、記憶に新しい能登半島地震も踏まえ、土地家屋調査士の立場で震災復興について考えます

大勢の方の参加をお待ちしています!

日時 令和7年1月23日(木)午後1時30分から午後5時まで

入場無料 当日参加可(定員 200名様)

※定員に達し次第、受付を終了させて頂きます。

場所 キラリエ草津 6階大会議室

主催 滋賀県土地家屋調査士会

2025年

1月

12日

日

あれから30年・・・

あれから30年、といいますと綾小路きみまろさんのセリフが有名ですが、関西では時節柄やはり阪神淡路大震災から30年ということになりますね。テレビでも振り返りの特番も増えてきました。

私は当時まだ大学生だったのですが、後輩と一緒にボランティア活動に参加しました。とはいっても寄附の物資を届けただけなんですけど、西宮の関西学院大学で受け取っていただけるということで構内に入りましたら毎日放送の三澤アナウンサーだったと思うのですがインタビューを受けました。大した活動もしていないのにテレビにも映ったようで少し恥ずかしくもあったのですが、今となっては懐かしい思い出です。

それはさておき、発災間もない阪神地区の姿を見ることができたのは、(表現は宜しくないかもしれませんが)人生の財産です。偶然2日前に通りがかった街が、この有様。人の世の虚しさを思い知り、この光景を忘れないでいようと心に誓いました。

ちなみに上の写真はボランティア活動の際に、おそらく「うつるんです」で撮ったものです。もう少し被害がわかりやすい写真も沢山あったような気もしますが30年もたつと記憶もあいまいで、なぜこのフレームなのかは自分でもわかりません。

2025年

1月

10日

金

大雪の予報が出ています

昨日から大雪の予報が出ています。すでに国道8号線も通行止めが発表されており、移動が危ぶまれているところですが、事務所の周りはこんな感じです。

積雪量、5cmといった感じでしょうか。

北の空を眺めると、まさしく鉛色の雲が広がっていますので木之本あたりは相当降っているのかなー、と思うのですが、やや警戒しすぎではないかとも思います。

2025年

1月

05日

日

新年あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます。本年も引き続きお引き立てのほど、宜しくお願い致します!

年末年始は特に出かけることもなく、寝正月を堪能しました。三が日は天候も荒れること無く過ごすことが出来ましたが、予報では晴天は続かないようです。青森県などではかなりの降雪で大変そうですが、こちらは仕事に影響の出ない範囲で降ってくれれば…と、都合のいいことを考えています。

インフルエンザも引き続き流行中のようですので、気を引き締めて感染対策もしていこうと思います。健やかな年始をお送りください!

2024年

12月

31日

火

今年もお世話になりました!

今年もいよいよ大晦日、いろんなことがあった今年ですが、振り返りますとあっという間でしかなかったような気がします。

業務の面では後半から相続土地国庫帰属制度のお仕事をさせていただく機会が増えてきたように思います。本制度も一部からは使えない制度だ、という声もあるようですが、そこはやはり使いようだと感じます。最近は一般の方から相談を受けさせていただいても経験のなせる業か、少し余裕が出てきました。滞在的な需要は地域柄相当ありますので、社会貢献と思って引き続きアピールしていこうと考えています。

来年はさらに新しい挑戦もしていこうと思っていますが、なんだかんだで特に大きな病気にもならず、家族一同が健やかで穏やかに暮らせる日々が続くことが一番かとは思います。

引き続きお付き合いのほど、宜しくお願い致します。よいお年をお迎えください!

2024年

12月

17日

火

相続土地国庫帰属申請用の測量と図面の作成

現在、土地家屋調査士としてお受けしております相続土地国庫帰属申請用の図面を作成中です。同制度では「申請を検討している土地の所在や境界に不明瞭な点がある場合など、申請に先立って、土地の筆界に関する専門的知見を有する土地家屋調査士に相談することができます」とされており、今回は司法書士さんの紹介の案件で境界調査や図面関係のみ、土地家屋調査士として関わらさせていただく事になっています。

依頼当初は灌木が茂るなどひどい状況でしたが、その後、依頼人さまにより草刈りもなされて見違えるようにすっかりきれいになりました。境界標(コンクリート杭)も四隅にちゃんと設置されており、念のため測量もしましたがそれなりの位置にあることも判明しましたので、比較的図面もすんなり準備できました。最終の承認までこの調子でいくことを期待したいと思います。

※上記の画像は私が一部を加工したものであり、実際のものとは違います。

2024年

12月

15日

日

もうすぐ雪?

今年も残すところ二週間となりました。滋賀県湖北地方の天気予報でも、ちらほら雪も降るようなことが言われていますが、事務所から見える伊吹山の山頂も今週は砂糖をふりかけたように白くなっていました。

今日は雲がかかり伊吹山自体が見えませんが、里に雪が降る日も近いのかなーと感じます。今シーズンはそこそこ積もるような予報もありますが、どうなることやら。

2024年

12月

01日

日

研修会「行政書士のためのAI活用入門-導入から実践まで-」に参加

今日は三週連続の研修会参加ですが、近場の行政書士会湖北支部の研修会に参加してきました。

テーマは「行政書士のためのAI活用入門-導入から実践まで-」ということで、主にグーグルの「Gemini」を使用して助成金活用申請の文章を生成するなどしてみました。

助成金申請以外の、個人的に気になるトピックも生成してみましたが、結果的にはそれほど感心するような答えは返ってこなかったように思います。まだまだ生身の人間には勝てないのか―、というちょっと残念なような、安心したような不思議な感想をもちましたが、ここ数年で多くの士業業務の中でも着実にAIの活用は進んでいることを日々実感しています。

AIが業務のよき右腕、相談相手となるにはまず、私自身の活用スキルを上げる必要があると思いますので、今後も関心をもって取り組んでいきたいと感じた研修会でした。

2024年

11月

23日

土

土地家屋調査士会主催の研修会に参加

昨日は滋賀県土地家屋調査士会主催の研修会に参加してきました。

研修会のテーマは第1部 「国家座標を使用した地積測量図の作成と提供」が~GNSS測量の基礎と最新機器の活用について~、第2部は「山林の筆界の探求」 ~百間堤とその周辺の筆界について~、でした。

とくに第1部は丁寧に、判りやすくご説明いただいたので大変理解が深まりました。講師の先生方、スタッフの皆様大変ありがとうございました。

2024年

11月

16日

土

民法・不動産登記法、土地国庫帰属制度の研修会に参加しました

金曜日はタイトルにもあるように「令和3年民法・不動産登記法の改正の要点と実務への実際の影響と今後の課題」と題した日本土地家屋調査士会連合会主催の研修会に参加させていただきました。講師をお務めいただいたのは荒井達也弁護士(群馬弁護士会)です。

民法の改正については共有物についての見直しについて具体的なケースをもとに解説いただきましたので大変理解しやすいものでした。

また、相続土地国庫帰属制度については当事務所にも相談をお受けするケースも増えてきましたが、制度開始後約1年半程度であり法務局も含めてまだまだ不慣れで、おっかなびっくり?みたいな運用が続いていますが当該分野においてトップクラスの豊富な知識と経験をお持ちの荒井先生から直にお話をお聞きすることができて本当に良かったです。

正直なところ「相続土地国庫帰属制度は使えない制度だ」という認識をお持ちの士業の先生方も多くおられると思うのですが、荒井先生曰く「意外と使える制度」という評価は私も同じ認識です。逆に国民、そして書類作成代行者として申請に携わる行政書士や土地家屋調査士等の側が今後この制度をしっかり育てていく、それくらいの姿勢で臨んでいくなのでしょう。

荒井先生におかれましては、お忙しいところ大変ありがとうございました。

2024年

11月

06日

水

『砂の器』【公式】――劇場公開50周年記念――

現在、YouTubeで『砂の器』が無料公開されていることをしり、早速視聴してみました。

この映画版『砂の器』、高校一年生の時に、担任の先生が授業時間を使ってフルで見せてくれたことを覚えていますので、もう30年以上前になりますが、それ以来でした。

映画の内容については多くの方もご存じと思うのですが、改めて映像を見ますと、昭和の日本各地の風景の美しさに大変目を引かれます。特に山陰地方独特の赤い瓦、いわゆる「石州瓦」が集落の風景に溶け合って大変落ち着いた雰囲気を醸し出していることに気づかされます。

なお、滋賀県も米原駅が一瞬ですが登場します。丹波哲郎の封する刑事が大阪行きで乗り換えの際にホームで小休止しているシーンなのですが、夜で回りも暗く、残念ながら風景は映りません。それでも記憶にある、昔懐かしい米原駅の面影の一端は感じられたように思います。

今月14日までの公開ですが、まさしく邦画を代表する作品、見ておいて損はない映画かと思います。ここは折角の松竹さんの厚意に甘えましょう。

2024年

11月

02日

土

「なぜ、日本には碁盤目の土地が多いのか」(金田章裕)を読む

本書は歴史地理学の泰斗である金田章裕京大名誉教授による土地の区画について、なぜ各地で四角形のパターンが多く見られるかについて正面から取り上げた一冊です。同じ日経プレミアシリーズで先行して出版されている「地形と日本人」「地形で読む日本」も素晴らしかったのですが、本書は人為的な土地の区画のお話ですから、土地家屋調査士はもちろん、不動産に関するお仕事をされている方にとってはより親しみやすい内容だったのではないでしょうか。

個人的に特に印象的だったのは「中世ヨーロッパの長大な紐状の耕地」として取り上げられたドイツの細長い土地区画の事例です。日本でも、いわゆる「ウナギの寝床」や、山林地などで似た事例はありますが、まさに細長さの極み、「紐」状の区画の存在に驚きました。そうした区画の発生理由として、(私見ですが)共有地の悲劇の土地区画版ということは共通しているとは思うのですが、洋の東西を問わない人と土地との関係性、そしてそれを反映した土地区画の意味について思いを巡らさずにはいられません。

2024年

10月

20日

日

「出張!お城EXPO in 滋賀・びわ湖」に参加

今日は米原市にて開催されました「出張!お城EXPO in 滋賀・びわ湖」に参加してきました。2020年より大津市、長浜市、甲賀市、野洲市と県内を巡って、今回は米原での開催となったようですが、私は初めて参加させていただきました。

会場をぐるぐる回りつつて100名城や続100名城の紹介パネル展を見て、今度はどこのお城に行こうか、なんてぼんやり考えていました。そういえば地元米原の鎌刀城には、近いうちに登城(登山?)できればと思いつつ日が経つのですが、却って行けていないですね。

いつか「出張」ではない方のお城EXPOにも顔を出す機会があればと思います。

2024年

10月

12日

土

2024年本屋大賞受賞作!「成瀬は天下を取りにいく」を読む

宮島未奈「成瀬は天下を取りにいく」(新潮社)、言わずと知れた今年の本屋大賞受賞作です。物語の舞台となった滋賀県内では取り上げられない日はないといったブームが続いていますが、私もようやくこの期に及んで拝読することにしました。

本の内容についてはネタバレにもなりますので触れませんが、物語の重要な舞台となった「西武大津百貨店」については私にも少なからず思い出があります。

西武百貨店には今から40年ほど前の小学生の時に、弟の通院に随行したついでに一度だけ訪問しました。当時長浜駅前の平和堂程度のお店しか知らない田舎者でしたので、西武百貨店は余りにも広くて高く、眩いくらいの夢の国でした。「都会」とはかくも素晴らしいものか、と脳天をかち割られたような気分でした。

後に就職してからも数回利用したこともありますが、その時にはすでに商業施設としてはピークアウトしていたんでしょうね、勢いを感じなかったというのが正直な感想で、まもなく「百貨店」の看板を下ろされることになりました。

そう考えると、私が憧れた西武百貨店の輝きの背景には、当時の日本の景気も少なからず関係していたのでしょう。元気で、明日に希望が持てる日本を、小学生でさえこれでもかと感じられる場であったことを思うと世の移り変わりというものを感じずにはいられません。

「成瀬」はその私にとってあまりにも眩かった西武百貨店の閉店を中学生で経験するわけですが、果たしてこれから、何を経験し、どんな人生を歩んでいくのでしょうか。まだまだ物語は続くようですので、楽しみにしたいですね。

2024年

10月

02日

水

行政書士会湖北支部主催の無料相談会が開催されます

本年も行政書士広報月間に合わせて行政書士会湖北支部主催の無料相談会「許認可申請・遺言・相続等無料相談所」が開催されます。

開催日時は令和6年10月19日(土)13時30分~、会場はながはま文化福祉プラザ(さざなみタウン内)です。電話予約の上での来場をお薦めします。

2024年

9月

21日

土

行政書士制度広報月間

今日は行政書士会の支部会議で、制度広報月間にむけた配布用ポスターを預かって帰ってきました。

今年の顔は全会の朝ドラ「ブギウギ」にも出演されていました伊原六花さんですね。なかなか受けもよさそうな気がします。

となると来年は法律つながりでもある「虎に翼」の出演者の誰かかな…なんて予想をしてしまいます。個人的には「よねさん」あたりがいいような気もしますが、それですと弁護士会のPRポスターと間違われるかもしれませんね。

2024年

9月

11日

水

我が家の田んぼ

巷では先月頃から「コメ不足」が話題に上がっていますが、私自身は生まれてこの方、田んぼがあるおかげで、ほとんどお米を購入した経験がありません。

上の写真からもわかるように、今年もおかげさまで無事、我が家の田んぼにお米も実り、収穫の時期を迎えました。

ちょっと偉そうに書きましたが、そもそも私が生まれる前から我が家では自作を放棄し、今は元役場職員の農家さんに全て丸投げしておりますので実際には何の努力もしていません。

こういう機会だからこそ、食することができる幸せをかみしめると同時に、まだまだ真夏のような日々に作業して下さるすべての農家さんに心より感謝の気持ちをささげたいと思います。

2024年

9月

09日

月

農地法施行規則の一部改正と農地権利取得者の国籍確認に関して

最近、ちょっと久々に農地法3条許可の申請をさせていただくことになり、申請書を作成しています。恒例?の所有農地面積や、農業用設備などを埋めていくと、見慣れない「国籍」の項目が…。農地法施行規則の一部が昨年改正となり、「国籍」の記載が必要になっていたとは恥ずかしながら知りませんでした。

実際の手続きの際には国籍の確認をどう行うのか。確認できる書類を添付せよ、とは農業委員会の解説には書いていませんので自主的な申告による方式でOKなのかな…。

なお、3条許可については申請人の年齢を書くことになっていますが、これは必要なのでしょうか。それを知ったとて、此の際どうなるわけでもないと考えますが…。年齢は申請にあたって不要なプライバシー情報だと思いますので、こちらも改正して欲しいと思うのですが、いかがでしょうか。

2024年

8月

29日

木

話題の「地面師たち」(Netflix)観ました

Netflixで大人気の「地面師たち」、気になっていましたがこの間一気見してみました。

さすが評判の番組だけあって、細部までこだわった内容で、まさに息もつかせぬ展開に全編ハラハラし通しでした。昔、「ナニワ金融道」の漫画か中居正広主演でドラマ化されましたが、平たく言えばそれをよりドギツクバイオレンスやエロも満載にリメイクした感じですかね。

あまり内容にふれますとネタバレになりますが、episode1のなかで司法書士の行う「本人確認」のシーンは思わず集中して見てしまいました。とくに買主方の若い司法書士の登録年次を聞いたピエール瀧扮する悪徳司法書士が「年次研修一回しか受けてない若造か!ちゃんと決済できるか!?」といった趣旨のセリフには思わず苦笑い。でも、若い司法書士もピエール瀧の関西弁の圧にも負けずに職業倫理をちゃんと説明していたのはとても格好良かったです。

また高輪の案件では真の所有者にとっては不意打ちで、買主側が現地測量に入ることで企みがバレるのですが、如何にもありそうと感心しつつも、100億越えの案件で事前に仮測でもして、大まかにでも実際の面積も把握しておかなくてよかったのかなー、とか職業的に気になったりもしてしまいました。

ともあれ、全編通じて胸がヒリヒリするくらい緊張感いっぱいで、手口がリアルで、いまの地上波ではとても観れない攻めたドラマだと思います。とくに不動産に関係するご職業の方には会話のネタにもなるのではないかと。

2024年

8月

20日

火

燈明祭と地蔵盆

今日は地元の神社の燈明際が執り行われました。19時開始だったのですが、空はまだちょっと青いですね。湖北の夏は燈明際(やっていない集落も多いとは思いますが)と地蔵盆で暮れていきます。

地蔵盆は今週末に執り行われる集落が多いとは思いますが、私の住む地域はコロナによる休止期間を経て今夏復活の予定です。そもそも、少子化で子供がおらず、地蔵盆も取りやめになっていく地域も今後増えていくと予想されますが、行く夏を惜しむ機会の心象風景として刻まれてますので、大事にして欲しいものですね。

2024年

8月

17日

土

寝物語の里―日本の東西をへだつ境界線

お盆休みもいよいよ最終版といったところですが、昨日はお仕事の納品もあって滋賀県と岐阜県の境界、有名な「寝物語の里(米原市長久寺)」に立ち寄りました。

さりとて、現地は石碑と小溝があるだけで寝物語ができるような宿めいたものも建っておらず、初めて見る方はがっかりする向きもあろうかと思うのですが、江戸時代後期の『木曽路名所図会』には、近江側から見た「寝物語の里」の様子として「江濃両国境」と記された傍示杭の両側に、美濃国側の宿と、近江国側の宿が立ち並ぶ様子が描かれています。随分現実と乖離していたと思うのですが、当時の旅人もびっくりしたことでしょう。

そういえば、今も放映されている「探偵!ナイトスクープ」のプロデューサーが「あほ(関西)」と「バカ(関東)」の用法の分布、境界を調査し、一冊の本にまとめられたことがありました。その境界はここ米原と関ヶ原でしたね。もう30年以上前のことですが、その観点からすれば日本の東西もこの小溝でくっきりと分けられているとも言えます。

たかが小溝、されど小溝、といったところでしょうか。勝手な妄想ですが、この地で「寝物語のできる宿」を始めるのも一興かとは思いました。

2024年

7月

31日

水

不動産表示登記無料相談会のお知らせ

先日、我が家の購読紙にも新聞広告が折り込まれておりました、滋賀県土地家屋調査士会主催の「不動表示登記無料相談会」が今週末に開催されます。

リアルの会場でのご相談がいい、という方がまだまだ大半かとは思うのですが、個人的にはこの手の企画では最近はもっぱらZOOMなどのWEBを使用した形式で参加させていただいております。

会場まで出向く手間が省けるのは当然ですが、資料なども自宅から持ち込むこともなく、必要な書類も手元にあればより相談員も何かと対応も可能かと思います。完全予約制でもあり、会場よりも落ち着いてお話もできるでしょう。ZOOMでのご相談も大いに活用ください。

2024年

7月

30日

火

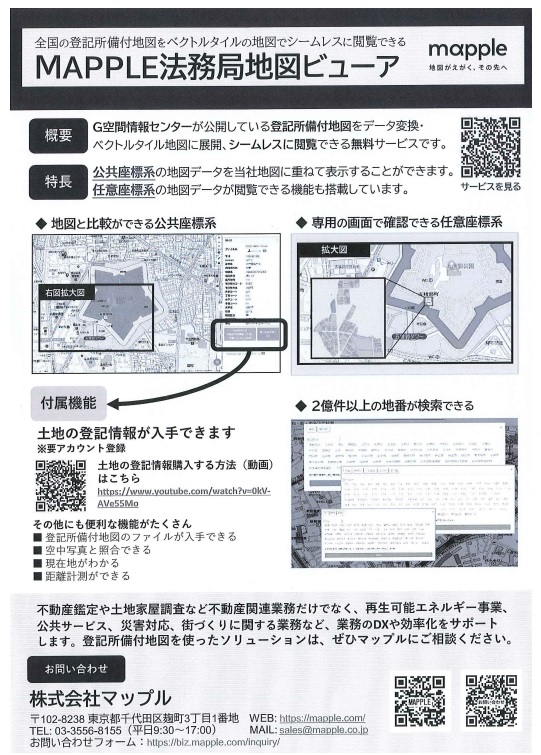

同窓会だよりに「MAPPLE法務局地図ビューア」の広告を発見

毎年夏になると送られてくる大学の同窓会だよりに「MAPPLE法務局地図ビューア」の広告を発見しました。広告文の冒頭、不動産鑑定(士)より先に土地家屋調査(士)でしょ、といいたいところ。でも、さすがは地理学系の同窓会と感心しつつ、学科の名称変更は今更ながら、いかがなものかと思わないではいられませんね。

同窓会だよりは数年前からはメールで送られてくるようになりましたが、懐かしい方々の動向の記事もあり、大変ありがたいものです。

ただ今回の「だより」には、お世話になったT先生の訃報が掲載されていました。まだまだお元気かと思っていましたので大変残念です。心よりお悔やみ申し上げます。

2024年

7月

28日

日

長浜曳山博物館

梅雨が明けたので当然ですが暑い日差しの日々が続きますね。少しでも涼を、と思い長浜曳山博物館にて開催中の「夏休みおばけやしき」に行ってきました。

正直なところ、大人には…な内容でしたが、小学生の子供には十分怖かったようです。ほかに幽霊の絵画の展示もありましたから、全体としては大人にも楽しめるかも?知れません。

2024年

7月

20日

土

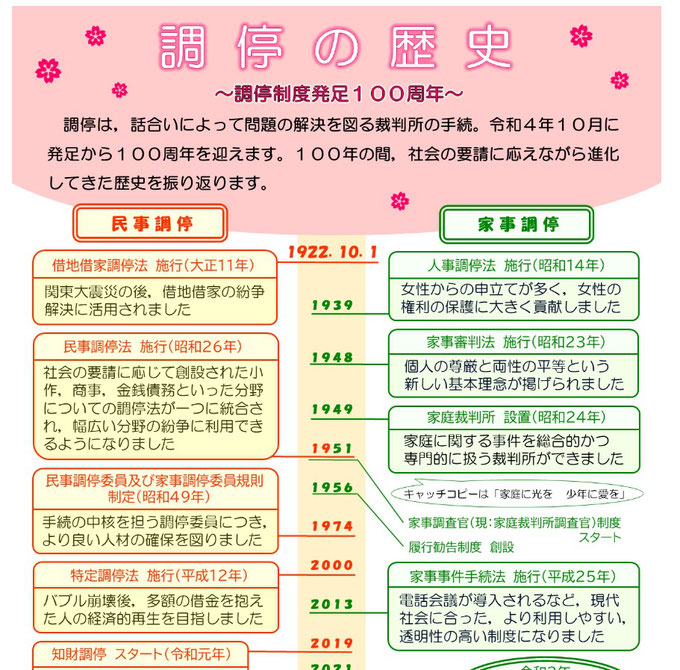

『「虎に翼」山の境界線をめぐる調停』を見ました

最高裁判所のホームページより抜粋

朝の連続テレビ小説「虎に翼」が好評のようです。今週は更に興味深いことに山の境界線をめぐって調停をする様子が取り上げられました。

ドラマでは公図とか、登記簿とか、明和8年作成の境界を描いた絵図がどうとか、土地家屋調査士にとっては耳馴染みのあるセリフがいくつも出てきました。また、金曜日の回には食事に向かう寅子の行く手に司法書士事務所の看板が写されました(土地家屋調査士事務所だったらもっとよかったのにとは思いましたが)。

取り上げられた争いのある地域の公図や絵図が実際に映るのか、と注意しては見ていましたがそこはスルー、結局は書記官などの人間関係に焦点があてられていましたが、大勢の方がみられる朝ドラですので、そこは仕方がないとは思います。

なお、改めて調停の歴史を調べてみました。民事調停法が昭和26年に施行ということですから、ドラマの時点では実際の調停についてもまだまだ試行錯誤の段階だったのでしょうね。虎と翼、憲法を始めとした法整備の流れもつかめるいいドラマですね。

2024年

7月

07日

日

「ヤンマー会館」取壊し、残念です

今日は一日、とても暑かったですね。梅雨の中休み、にしては程度が過ぎるような…。

仕事でたまたま近くを通りましたので、少しだけ迂回して長浜市高月町東阿閉にあります「ヤンマー会館」を見に行ってきました。

写真でもわかるように、見に行ったといっても取り壊し工事中の所を見に行った、ということになります。ヤンマーの創業者が故郷にゴシック調の尖塔は大変目を引く建物でしたが、耐震性に問題あり、とのことで惜しまれつつ取り壊されることになったとの報道に先日接しましたので、少し気になっていました。

これまで自治会館として活用されてきた建物ですが、耐震強化はさすがに自治会のキャパを越えたものになるのでしょうから、寄附を募った結果、とくに支援者が現れなかったということでしょうか(事情は全く知りませんので個人的な推測です)。

それにしても昭和ぐらいまでは「故郷に錦を飾る」という例が、そこかしこの村でもあったように思います。滋賀県でいえば最も有名な例が旧豊郷小学校でしょう。しかし、最近はそうしたことはほとんど聞いたことがありません。これも時代の流れかと思うと、一抹の寂しさも感じます。最近では東京都知事選挙の候補者乱立問題など、人としての品位を感じられない行動が報道されていますが、そうした人たちにも故郷はあるはずです。そんな恥ずべき行動の前に、もう少し他にやることがあるだろう、そんな思いを巡らせた取壊し工事でした。

2024年

6月

23日

日

「過払金の次は遺産分割バブル?」!?

先日来より、所有者不明土地問題でご活躍中の荒井達也弁護士(群馬弁護士会)による「Q&A 令和3年民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響」(日本加除出版)を読んでいます。

本編はもちろんいいのですが、節目節目に配された「コラム」もなかなか興味深い内容になっています。中でも、P41「遡及適用のインパクト―過払金の次は遺産分割バブル?」はストレートに目に入ってきました。

実際にはいわゆる「バブル」とまでは言えないと思いますが、司法書士さんはこの年度末、法務局を中心とした相続登記義務化のアピールが効いたと見えてかなりの依頼増につながったようです。また、登記申請義務の履行期間が3年となっていることから、その期限が迫る3年後にも再び依頼増の波がやって来そうとのこと。ちなみに土地家屋調査士と言えば、多少ですがそのお相伴に預かったという程度でしょうか。

それにしても「バブル」ですが、土地家屋調査士とはやはり無縁のように思います。報酬が成果報酬ではなく、一つ一つの事務手続き(測量含む)の積み重ねの合算ですから、「バブル」のように実際にかかった時間以上に多く報酬をいただけるって案件はまずありません。

要は掛け算(弁護士や司法書士)と足し算(土地家屋調査士)の差なわけです。いつまでも追いつけるわけがありません。

でも、その地道さが土地家屋調査士のいいところ、と開き直ってもいますが、やっぱり土地家屋調査士も成果報酬的な要素を報酬計算でもう少し取り入れていっていいようにも思ってしまいます。そんなことも少しだけ夢想した「Q&A 令和3年民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響」でした。購入された際には是非コラムも併せてご注目下さい。

2024年

6月

09日

日

「江北図書館」がリニューアル

JR木之本駅の近くにあります「江北図書館」が最近リニューアルされたとのことで、「伊香郡志」編纂資料の企画展示も併せて見学に行ってきました。隣の「つるやカフェ」も小さい建物ではありますが、おしゃれな雰囲気が感じられていいですね。

立地もいいだけに、リニューアルをキッカケとして、もっともっと訪れる方が増えるといいなと思います。

2024年

6月

05日

水

「経県値」155点でした

最近SNSでも話題のアプリ「経県値 -けいけんち- 日本地図に色をつける旅の記録・旅行記」をやってみました。155点、まあまあといったところでしょうか。平均値よりは高いように思います。

引っ越しはなかなかしないので、未踏の県を訪問して、経県値を上げていければと思います。でも結局遠いところばかりが残っていますので全県達成まで、時間はかかるかな~。

2024年

5月

25日

土

滋賀県土地家屋調査士会の定時総会でした

昨日は滋賀県土地家屋調査士会第76回の定時総会が開始されましたので出席してきました。長年執行部として出席しておりましたが今年から無事一般会員として気楽に参加させていただけることになりました。

今回は事業報告の一部を前方のスクリーンに動画を映し出すなどして報告がなされました。おそらく多くの会員さんからもわかりやすいということで好評だったのではないでしょうか。こうした新しい形式も今後一層活用されて、会員さんに少しでも会の事業への関心を高めていただけるといいですね。

2024年

5月

19日

日

行政書士会の支部総会でした

昨日は行政書士会の地元の支部での支部総会に参加してきました。会場のお店も各種総会等でいらしたお客さんで一杯で、誰もいなかったコロナ時のことを思うと隔世の感でした。

今回は車で参加しましたので、懇親会はノンアルコールビールで過ごしました。よく考えると、ノンアルコールビールも出だしのころは正直なところ全く美味しくなかった記憶があるのですが、久しぶりに飲んでみると結構いけるものです。一瞬アルコールビールと錯覚するほどでしたが、知らない間にお味の方も進化しているのでしょうね。

2024年

5月

11日

土

「花まつり」協賛させていただきました

5月12日に開催されます「花まつり」に今年も協賛させていただきました。明日の午前中は天気もまずまずそうなので、無事開催できそうですね。

残念なことに、年々地域のお子さんの数が減っていますので、花まつりも私の時に比べると参加者数は随分寂しくはなりました。花まつりには門徒のおうちのお方でなくても参加できますので、気軽に足を運んでいただければと思います。

2024年

5月

05日

日

旧虎姫町役場・旧虎姫警察署の敷地売却に向けた入札が始まってます

長浜市が所有する、旧虎姫町役場及び旧虎姫警察署の敷地が売却にむけて一般競争入札が始まっています。旧虎姫町役場の建物付で、最低価格が1934万円とのことです。

旧虎姫町役場の建物には、今も近所であることはさりながら、かつて役場時代に私の実家の家業の関係の自動販売機が設置されており、私も幼いころからちょくちょく商品の補充で訪問したことを記憶しています。

警察署については建物が取り壊されて10年以上経つかと思うのですが、ずっと更地だったものが、一体的に長浜市から売却されることになりました。

さすがに私自身が入札する予定はありませんが、どうかいい方に落札いただいて地元の活性化につながることを期待しています。

2024年

5月

03日

金

(公図上は)接道の無い分譲住宅地

先日、業務において上記の公図を見ました。昭和30年代の分譲住宅地なのですが、ぱっと見て道路がありません。一つ一つの区画が独立した宅地ですので、当然進入道路が必要となりますが、少なくとも公図上は見当たりませんね。

大阪あたりではこういった古い分譲地は珍しくもないかもしれませんが、滋賀ではなかなかお目にかからないパターンかと思います。

なお、私が調査したわけではありませんが、ちゃんと道路は位置指定道路(法42条1項5号道路)として指定されてはしているようです。となると、それぞれの敷地からいわゆる「出し合い道」として道路敷地にしているわけです。分譲当時に、現代のように道路箇所を分筆していればわかりやすいのに、とは思うのですが今更言っても仕方ないですね。

建築業者さんによれば建築確認の取得には位置指定があることから問題ないようですが、その先の銀行の住宅ローンが組めるかどうかまではわかりません。それぞれの銀行ごとのご判断によるとは思うのですが、この地区全体にかかわることですから、前向きな対応を望みたいところです。

2024年

4月

28日

日

宮部みゆき「火車」を読む

ゴールデンウイークが始まりました。私自身はとりあえず出かける予定もないのでいつもと変りない日々なのですが、先日電車の移動時間を利用して宮部みゆきの「火車」を読みました。ドラマ化もされてますし、とかく評価も高い本ですのでご存じの方も多いのでしょうね。

親戚の婚約者が突然行方をくらました―――、こんなことからお話は、ある意味回りくどく展開していきます。その過程で、昭和50年代後半のカード社会、サラ金全盛時代の闇をこれでもかと見せつけられるのですが、当時小学生だった私も借金取りに追われて「夜逃げ」をするようなテレビドキュメントが放映されているのをよくみていたような気がします。

それでも所詮はテレビの話、現実は…と思いきや、クラスメイトが突然学校に来なくなりました。担任の先生から報告があり、親の借金のことで一家で夜逃げされたのだ、ということでした。身近で、まさかこんな事件が起きるとは…と驚きましたが、さらに先生から、その失踪した彼の机から学級参観の案内が出てきた、さすがに親に渡せなかったのだろう、との話をうかがい、切なくなったことを覚えています。

Yくんはその後、どうしているのだろうか…。本書には同級生の行方を追う自動車屋の男性が登場しますが、普通はそこまで付き合いきれるものではありませんし、私もその他大勢の一人です。

ただ、本書を読んで、もう40年ほど前の出来事を思いがけなく回想してしまったほどの良書であることははっきりと言えます。少々ページ数も多めではありますが、ゴールデンウイークにお勧めの一冊です。

2024年

4月

14日

日

虎御前山の桜

桜シーズン真っ盛りということで、近くの虎御前山の桜を見に行ってきました。

今年は開花が遅れましたので、いつかいつかと満開になるのを待ちわびていましたが、咲いてしまうといつものことながら呆気ないものです。

上の写真の虎御前山の桜も(写真は正確には「虎御前山公園」ですが…)来週末にはかなり散ってしまうのでしょう。その儚さがゆえに、一層人の気を引くところが、桜の花のいいところなんでしょうがね。

2024年

4月

09日

火

長浜曳山まつり「諌皷山(かんこざん)」パンフレット広告

今日から始まりました長浜曳山祭りですが、諌皷山(かんこざん)のパンフレットに協賛広告を出させていただきました。「かんこざん」って、かなをふってもらわないとちょっと読めませんね。

ちなみに掲載された当事務所の電話・FAX番号が間違っておりまして、正しくは「0749-73-3566」です。今回原稿を入れる際に「前のとおりでいいですよ」と伝えただけですので、以前からずっと間違っていますね。

まあ、あくまでお付き合いですので、特に気にしませんが念のため。

2024年

4月

08日

月

獅子舞の季節

世間ではこの時期、「お花見の季節」だと思うのですが、個人的には記憶を遡ると「獅子舞」のシーズンのような気がします。

それくらい年中行事として定着している獅子舞さんが今年も来られました。近所では、幼いお子さんが咬まれて泣き叫ぶ声も聞こえましたが、それもまたいいものですね。そういえば、もしかして「なまはげ」の地域は、獅子舞の文化はないのかも、って思ったのですが、実際どうなのでしょう。

2024年

4月

03日

水

NHK石川特集「地震で倒壊した家屋の公費解体 所有者同意に課題」

能登半島地震から早や三か月が経過しました。一日も早い復旧を願ってやみませんが、この間地震で倒壊した建物の解体を巡ってSNSを始め、目にする機会が多くなっています。

部外者からみますと「なんで早く解体撤去して復旧をすすめないのか」ということなのでしょうが、建物一つ一つには当然所有権があり、個人の持ち物です。従って他人が勝手には解体撤去はできないのですが、不動産登記を確認しても相続登記がなされておらず、持主を特定できず、復興の妨げとなるという隘路に陥っているようです。

下記のNHKのニュースでは相続登記が任意だったので仕方ない・・・というニュアンスで司法書士会や東京財団の吉原祥子先生の談話が掲載されていますが、土地家屋調査士としては言いたいことがあります。ずっと「義務」とされてきた不動産登記法の規定があったではないですか、と。

不動産登記法では以下の条項で建物所有者の義務が規定されています。

第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

要は建物の新築時(増築)、又は取り壊した時の登記は義務となっています。ですので義務に反した場合、(本来は)下記の条項が適用されます。

第百六十四条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

一般的に建物の相続登記が発生する際、かなりの確率で(滅失登記も含め)表題登記が必要になるケースが数多く見られます。能登地域の建物も相続登記以前に、建物の表題登記がちゃんとなされていましたか、と言いたいです。その点、土地家屋調査士業界としてもアピールが足りないし、今後も発生するであろう震災対策の教訓とするためにも明らかに登記の懈怠があった場合は法にのっとり(禁じ手とみられた相続登記も義務化されたわけですから)適正に過料を請求してもいいのではないでしょうか。

こう言っては「被災者に冷たい!」と言われるかもしれませんが「権利の上に眠るものは、保護に値せず」との法の格言は重いと考えます。もちろん応急処置的な対応は相続人の代表者の同意などでひとまず行うとしても、今後もこうしたケースの発生も想定されます。同意書での弥縫策的処置だけでなく、これを機に、不動産登記法の趣旨を国民に正しくご理解いただけるように、被災地の復旧復興とあわせて努めるべき時ではないでしょうか。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

NHK石川 「特集」地震で倒壊した家屋の公費解体 所有者同意に課題 04月02日 18時40分 より

能登半島地震により倒壊した家屋などの公費での解体についてです。

3月27日時点で、特に被害が大きかった輪島市や珠洲市など能登地方の6つの市と町で行われた公費解体は131件にとどまっています。

一方で、家屋の所有者全員の同意を得られないなどの理由で、解体の申請ができないケースが相次いでいることがわかりました。

【公費解体とは】。

能登半島地震で「半壊」や「全壊」となり、全額公費で解体される家屋はおよそ2万2000棟と想定され、国や自治体は4月以降、解体工事を加速させるとしています。

【実際の相談では】。

3月27日、加賀市で、輪島市や珠洲市から避難した人向けの相談会が行われました。

ここでも公費解体についての相談が寄せられていました。

相談した人「どんなになるか、書類を書かなくちゃいけないか、土地がどんなふうになっていくのか、ちょっと分からなかったもので」。

環境省のまとめでは、3月27日時点で住民などから受け付けた解体の申請は4364件と、全体の2割足らずにとどまっています。

【なぜなのか】。

なぜ手続きが進まないのか。

具体的には、家屋の解体は私有財産の処分にあたるため、所有者全員の同意を書面で提出することが求められているからです。

穴水町川島の林淳彦さん(62)です。母親と兄と3人で暮らしていた住宅は、全壊しました。

このうち母親は壊れた住宅の下敷きになり、亡くなりました。

林さんは、母親が亡くなった家をそのままにしておきたくないと、早い時期の公費解体を希望して町に申請を出しました。

しかし、所有者が同意したことを証明する書類が不足していたことから、手続きが進まなくなっているということです。

林さんによりますと、築およそ100年の住宅は、しばらく相続の手続きがされておらず、所有者が誰の名義になっているかわからなくなっています。

このため法務局で調べたところ、4代前の高祖父の名義となっている可能性が高いことがわかったということです。

町からは所有者が亡くなっている場合、相続する権利がある人全員の同意を取るよう伝えられているということです。

林さん「たいへん困りました。居場所が分からない方も当然いますからね。生きてるか死んでるかも分からないような方をどうすればいいんだという気持ちになりますよね。お金があれば自費解体という方法が選べるわけですけども、それすらもいまはできないような状態なので、そうすると公費解体に託すしかない」。

【状況改善を!】。

石川県司法書士会では、こうした現状を踏まえ、県内の自治体に対し「相続人全員の同意は必要としない」などの柔軟な対応を求めて要望を行ったということです。

(石川県司法書士会の曽根裕会長)。

「地方に関しては昔ながらの名義が変わっていないというケースが多くあるかなと思う。今回も震災によってそれが顕在化した。司法書士会も継続的な相談窓口を設けているのでぜひ利用してほしい」。

《相談の8割は家屋の公費解体に関するもの》

石川県司法書士会は、ことし1月以降、能登半島地震で被災した人たちの生活に関する困りごとに無料で相談に応じていますが、これまでに電話で寄せられた相談の8割は家屋の公費解体に関する相談だということです。

県司法書士会によりますと、これまでに寄せられた相談は▼家屋の所有者がすでに死亡した親族の名義となっていて相続人が誰なのか不明だ、▼相続人は判明しているが、多数いるため全員の同意を得ることが難しいという内容が多いということです。

3月27日、石川県加賀市で、輪島市や珠洲市から避難した人向けの相談会で、自分が所有者となっている自宅が全壊し、公費解体の申請の流れを確認しに来たという輪島市の67歳の男性は「子どものころから過ごした家で複雑ではありますが、いまだに家族の大切なものも含めて持ち物も一切出せていないので公費解体を申請しようと考えています」と話していました。

石川県司法書士会の曽根裕会長は「能登半島に限らず、地方では昔ながらの名義が変わっていない家屋が多くあると思うが、今回の震災によって、それが顕在化したと思う。相続人の全員の同意がなかなか難しいケースの場合は柔軟に対応していただきたい」と話していました。

《「所有者の問題が繰り返されてる」》

所有者不明の土地の問題に詳しい東京財団政策研究所の吉原祥子研究員は、土地や建物を相続した際の登記は4月1日から義務化されましたが、これまでは任意だったことから亡くなった人の名義のまま何年もたっているケースは多く、過去の災害でも復興事業の遅れにつながったといいます。

吉原さんは「相続人全員を探すことの大変さによって、復興や復旧が遅れるということが、繰り返されてしまっていると感じている」と指摘しています。

そして、相続人が多数いるなどしてやむをえない場合、環境省が申請者に、問題に責任を持って対応する旨の宣誓書で解体を行えるという考えを示していることを踏まえ、「宣誓書による手続きの迅速化は重要で、こういった思い切った政策を国が出しているので、現場の市町村が安心して使っていけるような、もう一歩踏み込んだ具体的な実務上の支援が必要だ。また、相続人の同意が必要なのであれば、被災者に寄り添ったサポートを継続的に行っていく体制が、被災者の財産を守るだけでなく迅速な復興のためにも必要だ」と指摘しています。

その上で、4月1日から、相続した土地や建物の登記が義務づけられたことについて、「いま被災地で起きている問題は、日本全国どこでも今後起きうる問題だと思う。私たち一人ひとりが、住んでいる家や実家などの登記がどうなっているのかを確認し、相続登記を進めることが大事だ」と話していました。

2024年

3月

31日

日

久しぶりに「ローザンベリー多和田」に行ってきました

今日は天気が良かったこともあり、久々に米原市にある「ローザンベリー多和田」を訪問してきました。どれくらい久々かというと、恐らく10年ぶりくらいになるのですが、2019年に「ひつじのショーン ファームガーデン」されていますので、当時と比べて全体的にかなり施設整備が進んだように思いました。

「ひつじのショーン 」ですが前は子供とよく観ていた記憶がありますが、最近はEテレではやっていないので小さいお子さんは?かもしれません。でも、結構カップルも多くおられたところを思うと、意外にその世代が小さいころ熱心に観ていた記憶がある、ドンピシャの世代なのかもしれませんね。個人的には現在放映中の番組と比べても決して見劣りしない、幅広い世代が楽しめる番組だと思うので復活を期待したいところです(大人の事情があるのかもしれませんが…)。

2024年

3月

28日

木

登記情報提供サービスがスマートフォン対応になりました

業務で日々お世話になっております「登記情報提供サービス」ですが今週からスマホ対応となり、より利便性が増すことになりました。今までは出先はモバイルPCで対応していましたので気づきませんでしたが、そういえばスマホ対応にはなってなかったんですね。

とりあえず、早速スマホで登記情報を取得してみましたが、便利な世の中になりました。

しかし反面、今週月曜日はシステムがダウンし、サービスが使えなくなりました。土地家屋調査士の業務では天候の方が影響が大きいかもしれませんが、司法書士さんは大変だったと思います。急きょ紙申請に切り替えて…なんていう話もネット上では沢山でていました。

ちなみに4月から利用料金が一律1円づつ安くなる、という改訂もあるようです。料金が安くなるのはこのご時世有難いことではありますが、システムの安定にもう少し投資する方が先決かもしれませんね。

2024年

3月

16日

土

NHK滋賀「新幹線敦賀延伸 長浜市や米原市は観光客誘致に期待」

昨日はたまたま夜に米原駅を通過する用事がありました。「なんだか時間帯の割には人が多いな…」と思っていましたら、そうですよね、昨日でしらさぎ号は敦賀までの運行となるわけで、鉄道ファンの方々がホームに集まっておられました。特急ににって北陸の温泉に行く、という、湖北地域あるあるの日常も15日で終わってしまいました。

個人的には敦賀まで新幹線が延伸することにより、東海道新幹線が何らかの事情で運行できなくなったときなんかは、東日本への迂回路として使えるな~、程度にのみ考えています。

ただ、それよりこの16日のダイヤ改正により、「シャトル切符」も廃止になりました。チケットレス(交通系IC)の普及により、今までよく存続していたというか、廃止もある種当然のような気もするのですが、こちらの方が地味に湖北地域の住民には影響があるような気もします。

いずれにせよそんな画期となりました、この3月。この敦賀延伸が諸事情を排して、一日も早く米原駅までつながってくれることを期待しておきます。

2024年

3月

08日

金

NHK「ドキュメント72時間」琵琶湖畔 あのベンチで ―彦根市石寺町

今日は仕事の合間で少し時間があいたところ、ちょうど彦根市内にいましたのでNHK「ドキュメント72時間」で今年一月に取り上げられました琵琶湖畔の「あのベンチ」を訪問してきました。

放送後約二か月経ちますが、現地にはまだ観光?的なギャラリーもちらほらおられましたね。

正直、特にベンチ自体に際立ったものがあるわけでもなく、眼前には何の変哲もない琵琶湖の風景が広がっているだけなのですが、その辺哲のなさがホッと一息つける空間の秘訣なのかもしれませんね。

休日はいまだ少し混むかもしれませんが、平日は十分駐車スペースもあるようですので一息つきたい方は、どうぞご訪問されて癒されてください。

2024年

3月

05日

火

地籍問題研究会第37回研究会「変則型登記と所有者不明土地問題 」

先週土曜日は地籍問題研究会第37回定例研究会が開催されましたので、オンラインで参加させていただきました。

テーマは「変則型登記と所有者不明土地問題」、個人的にはこの二年ほど法務省の所有者等探索委員にも任命いただいていたこともあり、お仕事の面でもまさに直結する内容でした。

いくつかのご報告があったわけですが、なかでも関心があったのは特別講演「表題部所有者不明土地適正化法のインパクト―入会権を中心に」と題された立命館大学政策科学部の高村学人教授のお話です。まえにも本ブログで取り上げさせていただいたのですが昨年、岩波書店より「入会林野と所有者不明土地問題: 両者の峻別と現代の入会権論」を上梓されておられますので、今回はその内容のポイントとなる個所を取り上げてお話しいただいた形となります。

本は当然以前にも拝読していたわけですが、改めてお話をおうかがいしますと、いわゆる「わかりみが深い!」(すでに死語かもしれませんが…)と思いました。

まずふれられた所有者不明土地の分類なのですが、実際よりも少し?あおり気味の「九州より広い所有者不明土地が…」というインパクト重視の地点から、これからはもう少し詳細を詰めていく作業が必要なフェーズに入っていると思いますので、こうした整理は地に足のついた問題解決を進める上で重要な前提になると思います。

また、従来の入会権の法学説の立場として変則型登記は、入会地であることの推定根拠とされているようですが、表題部所有者不明土地適正化法の立場としては、立法事実・登記のみのサンプル調査 がメインで

入会権への言及もないことから、多くが調査打ち切り等の結果になっていることのご指摘も、実際に調査した経験からも、うなづけるものでした。

他にも「林業現場におけるコンプライアンス型法化社会の進展」として、不動産登記をより重視するように社会が進化してきていること(裏返せば、土地家屋調査の業域拡大も?)、「字名義地とポツダム政令」として部落と部落会について言及いただきました(正直なところ恥ずかしながら私もいままで混同していました)。さらに「財産区と字名義地の区別」についても改めて考える良い機会となりました。

最後にまとめとして「入会権・入会地の登記をどうすべきか ー『入会林野と所有者不明土地問題』の主張」として整理していただきましたが、立法論について是非今後も深めていただければと思いました。土地家屋調査士の立場としては入会権について「境界論」からもっとアプローチできることもあると思うのですが、今後に期待しましょう。

他のご報告も併せて知的好奇心をくすぐられる、大変刺激的な研究会でしたし、特に所有者等探索委員を今後担われる方は今回のお話を是非一度お聞きいただけると調査を行う上でもきっとプラスになるのではと強く感じました。

2024年

3月

02日

土

令和5年度法25条2項委員会研修会

昨日は滋賀県栗東市さきらを会場に滋賀県土地家屋調査士会法25条2項委員会による研修会が開催されました。

テーマは「旧法定外公共物に関する境界確定事務取扱要領の改正について」と「官公庁との官民境界事務についての協議会の取り組みについて」です。

研修会のなかでは境界確定事務について財務省のマニュアルと滋賀県でのマニュアルとの詳細な比較がなされ、地域性による実務的な違いを実感しました。そもそも包括的な土地境界についての根拠法がないわけですから仕方ないのかもしれません。しかし研修会後の懇親会でも話題になりましたが、同じ滋賀県内でも市町によって取扱いに差があります。

土地家屋調査士の業務がなかなか一筋縄ではいかないこと、また種々の法改正についても常に学ことが大切であること改めて思い知らされる研修会でした。

2024年

2月

25日

日

「オコナイ」を終える

今日は朝から地元神社での行事祭が執り行われました。行事祭とは、いわゆる「オコナイ」というもので、滋賀県湖北地域一帯にて冬場に行なわれる神事なのです。またこの一年、私も神社の当番ということで神事に関わってきましたが、このオコナイがゴールとなります。

お供えのお餅は前日にお餅屋さんに受け取りに行きました。写真のように4升×2の8升という、なかなかのビッグサイズでお支払いも2万数千円と相成りました…。

こんな味付けも何もない、「素お餅」で2万越えとは…と思わないではなかったですが量が量ですからね。ちなみに私の神社は○型ですが、お餅屋さんで他の神社のものをみますと方形のものもあるようでした。

天候は雨模様で、お祓いの時もかなり寒かったのですが、とりあえず一日無事に行事を終えることができました。これでようやくお役御免と思うとすこし開放された気分です。

2024年

2月

19日

月

土地家屋調査士の新人研修でした

昨日今日と土地家屋調査士の新人研修のお手伝いで、大阪市内にあります「フクラシア大阪ベイ」に行ってきました。

私自身がここで新人研修を受講したのはちょうど20年前、当時は「コスモスクエア国際交流センター」という名称で、記憶の限りでは宿泊室も二段ベッドの相部屋でした。

それから早や20年、この間に土地家屋調査士の新人研修のお手伝いのみで今回も含めて本施設は6回目の利用となりました。施設自体も改良が頻繁になされており、かつメンテナンスが行き届いているせいか古さは感じないですね(エレベーターのボタンの文字が消えかかっているのはご愛嬌)。

施設の名称は変わっても、新しいメンバーをお迎えするドキドキ、高揚感は今も昔も、ずっと変わりません。今回新人研修を受講された皆さんのご活躍をお祈りするとともに、私もまだまだ負けない様に、気持ちだけでも若くありたいと切に感じた二日間でした。

2024年

2月

07日

水

地目名称欄に「湿抜溝」

事務所からほど近い地域の土地分筆登記の依頼をいただきましたので、登記情報の調査をしていましたら地目欄に珍しい名称が書き込まれていました。

地目名称「湿抜溝」ということですが、まさに周辺も低湿地であったと思われる地域で、耕作するにも排水が必須だったのでしょう。個人的には湿抜地なんて、記憶にもなかったので法務局で改めて旧土地台帳も調べてみました。

なお、地目自体は昭和50年代の分筆の際に原因「錯誤」で「田」となっています。この際に「錯誤」っていう原因もいかがなものかと思わないではないですが、他に何が相応しいかといっても…思い当たりません。

2024年

2月

03日

土

びわ湖のモンサンミッシェル

昨年から引き続く琵琶湖の水位低下に伴って突如姿を現した島へと続く道、人呼んで琵琶湖のモンサンミッシェルを見学してきました(長浜市湖北町海老江地先)。

最近水位は上昇気味ですが、今日現在でマイナス62cmということで、まだまだはっきりと湖上の道は残っていました。昨年は見物客も多かったようで、近くの駐車場は土日は止められないと聞いていましたが、今はその手の車もまばらで、十分スペースに余裕があるようです。

地理現象的には湖中の砂嘴(さし)というべきで、琵琶湖においては本来珍しくとも何ともないものとは思いますが、雪解け水が本格的に流入し、渡れなくなる日も近いと思いますので、ご興味のある方は是非ご見学ください。

2024年

1月

26日

金

結構降りました

今週水曜日は当初の予報通りにそこそこの降雪がありました。大よそ30cmほどですかね。実は水曜日は朝から出張していた関係で本降りの間は留守にしていたこともあり、事務所はこのざまです。

週末はそこそこ穏やかな天候とのことですので、そこに期待して、このまま自然解凍でもいいかな、と。降雪は今シーズンはできればこのあたりで勘弁いただければいいのですが、果たしてどうなりますか。

2024年

1月

19日

金

「行政書士と測量」月刊日本行政2024年1月号より

先日事務所に届いたばかりの「月刊日本行政(行政書士の会報誌)」をパラパラめくっていましたら、興味のある記事が掲載されていました。

「行政書士と測量」として、測量ができる行政書士がいることをアピールし、そして業務の幅を広げるためにもこれから新たに測量技術を身につけませんか、といった内容でした。

個人的には行政書士が測量をする、というよりも測量業者さんが行政書士を取得して開業するイメージしかなく、そもそも高い機械やソフトを購入して、ペイできるのか…と思わずにはいられません。

行政書士会としては会員間のネットワークを密にして、会全体として仕事を回しあう方がより現実的で、良いのではと思うのですが、いかがでしょうかね。

2024年

1月

14日

日

長浜市DX実証実験プロジェクト企画展「下坂家文書複製物披露」

今日は長浜市内のさざなみタウン内にて開催中の「企画展 下坂家文書複製物披露」を見学しにいってきました。あまり経緯は知らなかったのですが長浜市DX実証実験プロジェクト事業として採択され、今回の展示会に結び付いたようです。

展示されている複製物、たしかに言われなければ手に取るわけでもないので本物と区別がつかない代物でしたね。足利直義や浅井長政の書状も(内容はさっぱり読めませんが)本当に接近してみることができました。

先日の能登川博物館での地籍図の展示会もそうでしたが、DX(複写技術)の向上もあって、今後はこうした複製物を使った手法が主流になっていくのでしょうか。

2024年

1月

08日

月

今年初めての雪

昨夜から降り始めた雪は今年初めての雪でした。とはいえ、今日の午前中には消えてしまうほどのもので全く大した雪ではありません。琵琶湖の水位にもこれではあまり影響ないですね。

能登の被災地の降雪を伝えるニュースをみますと、さすがにここらよりは降ってるな―、被災者の方々さぞかし寒いだろうに…と気になります。

被災地はまだ、復旧に時間がかかりそうですが、こちらもいつ被災地となるかはわかりません。せめて3日程度は家族全員がやり過ごせるだけの最低限の水や食料の備蓄をしておこうと思っています。

2024年

1月

02日

火

新年あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます!新年は当番を務めております地元神社の元旦祭からはじまりました。何とかお役目を果たしてホッとしたのもつかの間、グラーッグラーッと嫌な感じの揺れが…

とんだ元旦になりましたが、ここはあれこれ考えないで、とりあえず一年つつがなく、健康で暮らせればと思います。

本年もどうぞ一つお引き立てのほど、宜しくお願い致します。

2023年

12月

31日

日

「翔んで埼玉 〜琵琶湖より愛をこめて〜」を観てきました

昨日は話題の映画「翔んで埼玉 〜琵琶湖より愛をこめて〜」をビバシティ彦根で観てきました!

11月に封切りされていましたので、この間、機会をうかがってきましたが年末で少し時間も取れそうなので遅ればせながら観させていただきました。

ざっくりとした感想として第一作に比べて地域に密着したネタが多いかな、と感じました。ただ、そこは今回は地元民として馴染み深い話題だからこそ気づいただけかもしれませんが…。

琵琶湖周航の歌が二回歌われたのは印象的で、何故か少しだけウルっと来ました。

なお、上の写真はシネマの入り口に飾られていた、実際の映画の撮影で使われた衣装や幟です。幟については何故か今は亡き「浅井町」「湖北町」の幟が映画の中で登場したように思います。「虎姫町」もないかと目を凝らしてみましたが、無かったような…。

とにかく、お正月お時間がある方、特に滋賀県民の皆さんは是非劇場にてご覧ください。

最後になりましたが、本年もついに大晦日です。今年もいろいろとありましたが、多くの方に励まされ、ひとまず無事に年越しができることに感謝したいと思います。

新しい年も、一層のお引き立てのほど、どうぞよろしくお願い致します。

2023年

12月

25日

月

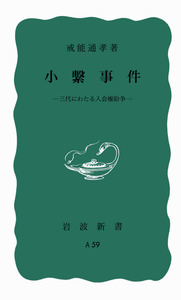

戒能通孝「小繋事件 ―三代にわたる入会権紛争―」を読む

先日、今年10月に岩波書店より発刊されました「入会林野と所有者不明土地問題: 両者の峻別と現代の入会権論 」について本サイトでも紹介させていただきました。

同書に「小繋事件(こつなぎじけん)」という、聞きなれない事件名を題した書籍が参考文献に紹介されておりました。入会権の歴史を考える上で欠かせない書籍と思い、既に廃刊のようですが、古書を入手し読まさせていただきました。著者は早稲田大学の教授を務められた法学者の戒能通孝です。

本書を読んで、まず、現代(ちょっと昔なので前近代かも)の「一所懸命」とはこのことか、と痛いほど感じました。とにかく、全編を通して「重い」「苦しい」「やりきれない」「不条理」…、といった話が続きます。

身もふたもないと言いますか、本当に救いのない話で、ここに描かれている名もなき住民による一見法律違反で経済的にもありえない、暴走ともいえる行動を今の若い人達が果たして理解できるのだろうか、と考えてこんでしまいました。

所有者不明土地問題の根源は農民が先祖伝来の土地に執着しなくなったことにあると思うのですが、率直にいって都市からも離れた不便な地域、かつ、山がちで農業にも適さない小繋地区で生きるためにここまでしてしまう、怖いまでのこだわりの強さに隔世の感を禁じえませんでした。

でも、人間の心理や行動って単純に合理性だけでは計れないものだとも思います。小繋の住民の心情を推し量ることは部外者には土台無理なのかもしれません。

本来、本書で取り上げられた入会権は、山や川との関りが生活するうえでは事実上不要となった現代では単に廃れ、静かに消滅していく存在であったのでしょう。ただ、因果なことに昭和期までは全く想定外の、所有者不明土地問題がクローズアップされるようになったことで、入会権が亡霊(背後霊、いや地縛霊か?)として、今日改めて浮上してきたのではないでしょうか。

亡霊も、入会権も直接は目に見えませんが、人間社会では確実に存在しています。現代の土地にまつわる亡霊の「入会権」を考える上で、目を通しておいて損はない一冊かと思います。

2023年

12月

20日

水

事務所の看板をリフォームしました

事務所を移転して、そろそろ8年半といったところなのですが本日看板をリフォームしました!県道に面した看板の、南向きの面のみが日光が当たるせいか、文字がかなり脱色していましたので、まだもたないではなかったのですが思い切ってやり替えた次第です。

建てたときには10年くらいはもってくれるかな~と思っていたのですが、田舎とはいえ交流量の多い道路に面した看板ですので、みっともないことはできないですからね。看板への投資分、そうそうに回収できるといいなあ。

2023年

12月

16日

土

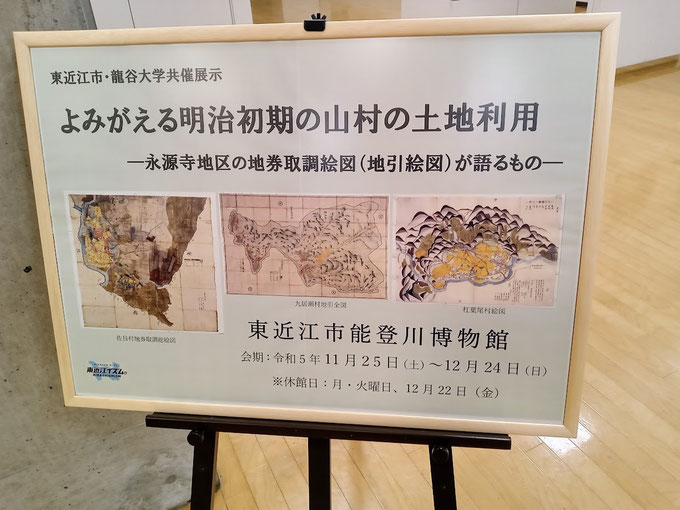

東近江市博物館「永源寺地区の地券取調絵図(地引絵図)が語るもの」

今日は仕事のついでに下記の展示を見に、東近江市の能登川博物館まで足をのばしてきました。

その展示の名は、東近江市・龍谷大学共催展「よみがえる明治初期の山村の土地利用ー永源寺地区の地券取調絵図(地引絵図)が語るものー」です。

展示案内を引用させていただきます。

永源寺町史編纂にあたり収集・撮影されたアナログ写真データを基に、龍谷大学社会科学研究所の研究プロジェクト(代表:牛尾洋也教授)がデジタル化し、リプリントした永源寺地区内の地券取調総絵図(壬申地券地引絵図)などを紹介します。

絵図には山、道、川、田、畑、屋敷、林、荒地、藪地、原野などが鮮やかな色彩で描き分けられており、明治初期の近代的土地所有権の制度が導入される直前の山村の土地利用が示されている貴重な資料です。

案内にもあるように、旧永源寺町内の地籍図(主に壬申地券地引絵図)を網羅的に、ずらーっと展示されていました。一つ一つの地籍図は、山間部を含むだけにとても大きいのですが、こうしてリプリントしていただくと無理なく展示が可能になりますね。

多くの集落の地籍図を通覧して気づいたことは、全く同じ描き方をした図はない、ということです。あくまで記憶の範囲ですが、似たようなテイストのものはあっても、細部の描き方が違うことから本当に集落ごとに最後まで作成したことが判ります(逆に近隣の集落同士で情報交換はしなかったのかな、とさえ感じました)。

そういえば、確か山上地区の地籍図にだけは作成者のお名前があって、「内藤○○」とあったと思うのですが、集落外から連れてきた絵師であるかどうかまでは分りませんでした。

本展示会ですが、今月24日までの開催となります。あまり日にちはありませんが、リプリントとはいえ、これだけ多くの地籍図をみれる機会は少ないと思いますので、是非足をお運びください。

2023年

12月

08日

金

(出羽国)由利郡舘合村字岩井戸澤地引切絵図を入手しました

先日、某オークションサイトで出品されていました「(出羽国)由利郡舘合村字岩井戸澤地引切絵図」を落札することができました。クーポンを使って、送料込みで数百円でしたので、気楽な気持ちで取引をさせていただきました。

「由利郡」といいますと地理的には現在の秋田県の西南部、由利本荘市のあるあたりになるようですが、個人的には訪問したこともなく、知人等もいません。

詳しく地名も検索してみましたが「秋田県由利本荘市東由利舘合」まではヒットするものの、それ以上はわかりませんでした。すでに廃村なのかと想像します。

本図は「切絵図」ですので、全村図ではなく、字切図だと思います。本図が作成された当時は基本的に水田として利用されたいたようですね。しかし地形的にも山間部の谷筋で、また一筆中に田の枚数が十数枚などと表示されているところからも(イロハニホヘトとわざわざ記号付きで)、いわゆる「千枚田」的な耕地の形態であったこと思います。よく見ていくと、三番の土地は田数42枚とありますが、畔づくり一つとっても、耕作に骨が折れたことと偲ばれます。

あまり情報が多い地籍図ではありませんが、値段相応と言えばそれまでのような気はします。ただ、こうしたオークションサイトに出品される地域は東北の資料が多いように感じるのは、気のせいでしょうか。

2023年

12月

02日

土

行政書士会支部研修「士業のWEBサイト集客&営業」

昨日は長浜市内におきまして滋賀県行政書士会湖北支部の研修会が開催されましたので参加させていただきました。テーマは「行政書士のWEBサイト集客&営業」です。土地家屋調査士はともかく、この間新しく開業された行政書士さんは当たり前のようにWEBサイトを開設している方、多いですね。

今更ながらですが、このサイトも開設して7年を迎えます。その間あまり手入れもしていませんし、デザイン的にはそろそろ時代遅れかなー、なんて思わないでもないのですが、集客=サイトからの売り上げを考えますと、それほど投資しても元は取れなさそうだしなー、というのが正直なところです。

最近ですとサイト経由のお仕事は年に2~3件くらいですが、地域性もあって(要は商圏人口が少ないということです…)爆発的に増えることもないように思います。あと、集客面では業務内容面で競合するWEBサイトの有無も大きいような気もしますが、こればっかりは自由競争ですからね。

費用をかけたくなければ業者に頼まずに、自炊する、っていう方法もあるのでしょうが、少しだけSEOも気にしつつ、ボチボチブログを更新する方式で当面は続けさせていただくと思います。

※上の画像は研修会後の情報交換会でのお弁当です

2023年

11月

25日

土

入会林野と所有者不明土地問題 ―両者の峻別と現代の入会権論―

先月、岩波書店より「入会林野と所有者不明土地問題 ―両者の峻別と現代の入会権論―」が出版されました。主な著者は高村学人氏・古積健三郎氏 ・山下詠子氏となっていますが、中でも筆頭者の高村学人立命館大学教授には同大政策科学部での寄附講座や土地家屋調査士会の研修会等でも大変お世話になっております。

本書の内容説明として岩波書店のサイトにはこう記されています。

「所有者不明土地面積の三分の一を占める入会林野。現状調査に基づき、相続登記の義務化や民法改正が入会林野に及ぼす影響を考察。アンチ・コモンズの理論から土地問題を問い直す、コモンズ研究の新展開。所有者不明土地問題の研究・実務に関わる法学者・裁判官・登記官・弁護士・司法書士・土地家屋調査士・自治体職員必読!」

今回、早速ですが拝読させていただきました。

所有者不明土地問題を語る際に、このようなフレーズを目にされた方は多いと思います。「所有者不明土地は全国で20%、約410万ヘクタールの面積を占めると推計されています。これは367.5万ヘクタールの九州本土を大きく上回る…」

要するに「所有者不明土地」は既に九州一島(全国土の二割)よりも広い、早急な対策が必要だ、というわけですが、そもそもこの推計が正しいのかどうか、根拠とされている増田寛也元総務相らの民間有識者研究会の推計について正面から疑問を呈したり、反論したりしている論説を寡聞にして知りません。

ただ本書でも取り上げられているように司法書士会連合会長のコメントのごとく、本当の意味(まったく相続人にアクセスできないとか)での所有者不明土地はぐんと少ないと、私も肌感覚ですが思っています。

やや社会的なインパクトを与えることに重きをおいた(と思われる)推計が独り歩きして、実際に人口減少や過疎化による弊害は間違いなくあるものの、その課題を解決するためのスタートとなる正確な実態把握ができていないように思っていました。

本書では、そうした素朴な疑問に応えて下さったというのが先ずもっての感想です。「所有者不明土地」について、その内訳をみていくと1/3は「入会林野」であり、所有者不明というフレームの枠外である、と指摘されています。本書のタイトルが「入会林野」から始まることから、手に取るまでは正直「入会」の現代的意義?的なものには疑問符があったのですが、本書を読みますと入会地について正しく紐解く努力が所有者不明地問題の解決にとっては不可欠な要素であることがよく理解できました。

逆に、昨今の法改正の中心メンバーのお一人であられる山野目章夫早稲田大学教授の認識としては、既に多くの入会権、入会団体は消滅したので、それほど考慮することはないということです(今更山に芝刈りに、もないだろうということ)。しかし、本書では入会林野が現代的に変容し、無視できない存在であるという主張を多彩な事例をもとに展開されておられます。

正直私としてはどちらのご主張も捨てきれないところで、内心忸怩たる思いもありますが、登記の対象ではない入会権を実務家としてどう扱えばいいものか、不動産登記と慣習の関係性は何も筆界だけではないことを強く感じました。

個人的にはたまたまこの二年間、法務局の任命を受けて所有者等探索委員を務めさせていただきましたが、本書をもっと読み込まさせていただいて、実務の場に生かしていきたいと思います。

学術書ですし、とっつきにくい点もあり、「入会林野」のタイトルも一般からみればどうかと思うのですが、そこに惑わされず?土地家屋調査士に代表される不動産に関わる全ての実務者の方々にもご一読されることを強くお薦めさせていただきます。

2023年

11月

16日

木

司馬遼太郎記念館に行ってきました

先日、大阪に出張してきましたので、少し足を延ばして前から行きたかった東大阪の「司馬遼太郎記念館」を訪問してきました。司馬遼太郎の元住まいを活用していることもあって、本当に住宅街の中にあるのですね。

あらためて司馬遼太郎の作品群を、あの有名な書棚に対して眺めますと長編小説だけをとっても読んでいない作品がまだまだあることを思い知らされました。学生時代からそれなりに司馬作品を手に取ってきて、まだこれですから質もですが作品の量がとても多いことがよくわかります。

なお、記念館自体は一瞬安藤忠雄氏の記念館?とすら思わないでもないくらい「安藤忠雄おし」ですが、著名な他の安藤作品とも共通性のあるコンクリートの打ちっぱなしや、太陽光の使い方など、シックな感じでさすがは有名建築家と思いましたね。住宅などは使い勝手的にどうかと思いますが、こういう記念館には氏の作風はフィットしているのではないでしょうか。

2023年

11月

12日

日

大河ドラマ「どうする家康」パネル展&トークショー

昨日は午後から近所にて開催されました『トークショー大河ドラマ「どうする家康」のパネル展・ドラマ出演者によるトークショー』に参加してきました。

ゲストは、長浜市と大変ゆかりの深い「お市」と「茶々」の二役を演じた北川景子さん、賤ケ岳で秀吉と天下分け目の戦いを繰り広げた「柴田勝家」役の吉原光夫さんのお二人です。

企画の前段で浅見市長より「皆さん、おめでとうございます。予約チケットは受付開始1分経たずに埋まりました」とのお話がありました。さすが、人気女優さんが来られるとなると反応が違いますね。

「どうする家康」の今後について、北川景子さんからも言及がありましたが、茶々はますますラスボスとして怖~くなられるようです。今日は関ケ原ですから、次週にも大阪落城ですかね。ドラマの行く末にも一層興味が湧いたトークショーでした。

2023年

11月

11日

土

阪神日本一 JR虎姫駅の「虎神殿」にファンが“お礼参り”

すでに旧聞に属するような気もしますが阪神タイガースの優勝もあって、JR虎姫駅となりにある「虎神殿」がニュースに取り上げられていました。

なにせ前回の日本一が38年前になりますから、随分年月が経ちました。当時私は中学生でしたが、このペースで行くと次回の優勝は90手前となりますね。その時まで、生きているのでしょうか…。

2023年

11月

05日

日

ADR認定土地家屋調査士による土地境界に関する無料相談会でした

今日は彦根市内にて開催されました「ADR認定土地家屋調査士による土地境界に関する無料相談会」に相談員として参加させて頂きました。三連休だけあって、彦根市内は観光で訪れた方々で混雑気味でしたが、今日はシティマラソンもやっていたんですね。

今回私が担当したご相談は、珍しいことに隣地の当事者同士が連れ立ってお越しになられました。ですので、境界についてのもめごとがある、というよりも、かつて登記を経ずに個人売買した土地の扱いについて今後どうしたらいいかといった前向きな内容のご相談でした。

こうしてお隣同士できちんとお話合いができる関係であれば何かと問題も片付くと思うのですが、そうでないケースが大半でなのが実情です。境界問題とはいえ、とどのつまりは人間関係に行きつくということを今回は逆に勉強させていただいた気がします。

2023年

10月

24日

火

狭あい道路解消シンポジウム ~広がる道路 広がる安心~

今日は午後から日本土地家屋調査士会連合会主催の「狭あい道路解消シンポジウム ~広がる道路 広がる安心~」のライブ配信を視聴させていただきました。

当初は会場に行こうと思っていたのですが、日程が立てこんでいましたので、さすがに…

今回の開催地である神戸市では、あの阪神・淡路大震災において長田区などを中心に「狭あい道路」が緊急車両の進入を妨げ、火災の延焼を防ぐことができなかった要因とも言われています。

シンポジウムの報告の映像を見ながら当時のことを思いおこし、平時の備え(狭あい道路の解消)の大切さを改めて実感しました。

2023年

10月

14日

土

行政書士会湖北支部の無料相談会でした

本日の午後は行政書士会湖北支部の恒例行事でもあります、無料相談会が長浜市さざなみタウン会議室をお借りして開催されましたので、相談員として参加させていただきました。

毎年相談の多い相続の関係が、相続登記義務化に向けてマスコミ等でのPRのせいか、いつも以上に多かったように思いますが、監護のことや成年後見について等、高齢化社会を反映したご相談も見受けられました。

私は「相隣関係」について、不動産がらみのお話を担当させていただきました。ただ、相隣関係の問題はお話をお聞きしても、それで一気に解決に導けるようなケースはまずありません。今回も相談後にがっかりして肩を落として帰られたように見受かられたことから、「ちょっと厳しめに言い過ぎたかな…」と思わないではなかったのですが、解決に向けて変に期待値を上げてもなあ、とも思います。

基本的に民・民間の問題について「正義のヒーロー」「白馬の王子」が突如登場するなんてことはあり得ないことです。一気に法的手段に訴えることにより、余計に関係が悪化することも十分あり得ます。私としてはとにかく愚直に当事者間で対話を続けていくしかないと考えますし、相談会でもそれをお勧めはするのですが、そこが一番難しいのが現代社会の実情なのでしょうね。

ともあれ、相隣関係については相談を受ける側もモヤモヤしていることをご理解いただければありがたいのです…

2023年

10月

07日

土

五村別院茶所解体工事が始まりました

事務所にほど近い五村別院の「茶所」の解体工事と、塀の建て替え工事が今月から始まりました。塀についてはかねてより老朽化が進み、倒壊しかねないと思い、通学路沿いでもあることから内心ハラハラしていましたので、建て替えは止む無しと思うのですが、茶所については少しもったいないような気はします。

私が子供のころは茶所で巡回型?衣料店みたいなことで度々利用する機会がありました。今思えば、いかにも昭和チックな感慨を持ちますが、安い子供服や、下着なんかが売られていたような気がします(すぐゴムが伸びてしまうような…)。

大人になってからは確かに利用する機会は少なくなりましたが、いまも内装もそれなりにきれいでしたので、取壊しはもったいないという気はします。それでも実際の利用状況と維持管理のコストとの兼ね合いで決まったのかもしれませんね。

そういえば今月の市の広報にもありましたが、五村別院東の消防署の移転計画も進んでいます。その消防署敷地も五村別院の借地です(元は東浅井郡役所)。

五村別院の敷地全体の将来像がちゃんと描けていると地元民としてもいいなと思うのですが、どうなんでしょう?

2023年

9月

29日

金

行政書士会湖北支部主催 無料相談会のお知らせ

毎年恒例の滋賀県行政書士会湖北支部主催の無料相談会が10月14日土曜日、長浜まちづくりセンター(さざなみタウン)にて開催されます。

相続土地国庫帰属手続きなど、所有者不明土地問題に端を発した現代的な課題について新たな法整備も進んでおりますので、気になる方は是非お気軽にお越しいただければと思います。私自身も相談員として参加予定ですので、どうぞ宜しくお願い致します。

2023年

9月

24日

日

とらひめ田んぼアート収穫祭

今日は朝から第11回目となります「とらひめ田んぼアート収穫祭」に参加してきました。なんと、残念ですが今年で終了とのことですが、イベントとしては手ごろな感じの規模感で、お子さんたちの参加も多く賑わっていましたね。

私自身は子供のころから稲作にはほとんど関わってこなかったこともあり、田舎にいながらも農作業は素人同然なのですが、こうして田んぼに入って、収穫をお手伝いさせていただくと改めてお米のありがたさを思わずにはいられません。

最高の天気で、カレーやお餅も大変おいしくいただくことができ大満足でした。Y会長をはじめとしたスタッフの皆様、どうもありがとうございました。

2023年

9月

16日

土

アレのお礼とソレ祈願 JR虎姫駅「虎神殿」に阪神ファン続々!?

今週の関西は18年ぶりの阪神タイガースセリーグ制覇ということで随分と盛り上がりました。そういえば、私も最近ちょっと意識していなかったのですが地元のJR虎姫駅隣には「虎神殿」が鎮座しています。

1985年の優勝時には全国的にも珍しい「虎」にちなんだ駅として、「聖地」として随分と虎姫駅も話題となり、はじめて町内にTV局の中継車が来たのをみた、なんて会話をしたことを思い出しました。今回は阪神ファン続々??とは思わないでもないですが、阪神の優勝効果がこんなところにまで、と改めて思う次第です。

岡田監督も強調されていましたが、これからもクライマックスシリーズ、日本シリーズと厳しい戦いが続きます。タイガースの必勝祈願・応援も兼ねて是非休日にはJR虎姫駅「虎神殿」までお越しください!

<タイガースに歓喜アレ>アレのお礼とソレ祈願 「虎神殿」に阪神ファン続々

2023年

9月

10日

日

あなたは「する」派、「しない」派?

コロナの流行も水面下ではまだそれなりにあるようですが、街を歩きますと随分マスクの着用者の割合が減ってきたことを感じます。

先日、土地家屋調査士関係の会議に出席し、ざっと周りを見渡しましたら着用率は1~2割ほどでした。この程度になってきますと、なんだかマスクをしていることが過分に神経質なようにも思えてきさえします。これを集団圧力というのでしょうか、不思議なもんですね。

ちなみに、私自身は普段は洗い替えの利く布マスクがメインではありますが、どなたかに対面する際は必ず着用はしています。でも、マスクも最近は在庫がだぶつくせいか、セールで売られることも増えてきましたね。

もともと花粉症持ちですので、マスクの着用に違和感はないのですが、感染の流行もにらみつつ、あと1~2年は今のスタイルを続けようと思っています。

2023年

9月

02日

土

とらひめ田んぼアート

今年で第11回を数えます、とらひめ田んぼアートですが、いつの間にやらすっかり黄から茶へと変わり、秋の気配を感じられるようになりました。暑い日が続いていますが、季節は確実に移ろっているようです。

残念ながら今回で田んぼアートは最終回のようですので、まさに見納めが近づいているわけです。今ならまだ間に合いますので、是非虎御前山の展望台までどうぞ。

2023年

8月

27日

日

健康第一!?

先日、長浜市役所の方で「特定保健指導」を受けてきました。コロナ禍もあって、今年人間ドックを久しぶりに受診したのですが(その間も健康診断は受けてましたが)、その際にメタボ予備群相当との判断をいただきましたので止む無く?この度指導をいただいくことに相成った次第です。

「メタボ」と言っても、正直なところすれすれの数値で、例えば腹囲もわすが2mmのオーバー、この程度は誤差の範囲では…と言いたい気持ちもやまやまですが、そこは数値絶対主義ですから仕方ないのでしょうね。

保健指導についても、今回が初めてではありませんので大よそわかっているつもりなのですが「たばこダメ(吸ってませんが)、アルコールダメ、間食ダメ、野菜多め、運動多め」と毎度の内容でした。

これでは仙人のような生活を送るしかないよな…、と心のなかで悪態をつきつつ、そこは自営業ですから体が資本、と思いを改め会場を後にしたのでした。

2023年

8月

21日

月

コロナ禍を経ての燈明祭

今日は朝から地元神社の「燈明祭」の準備につきっきりでした。燈明祭は天候が許せば何十年、もしくはそれ以上続いてきた当地の伝統行事なのですが、ここ4年はご多分に漏れず、開催が見送られてきました。ですがようやく、コロナも一息ということで今年は復活しての実施と相成りました。

その復活の年に、運良く?当番として関わらさせていただく事になりましたが、準備自体忘れていたことも多く、また、折からの高温で疲れました…。また、こんなことを言っては何ですが、本番の行事もギャラリーが少なくて残念でした。私が子供のころは集落の小学生は全員集合といった風潮だったのですが、子供たちに集まっていただくには、今の時代、もう一工夫がいるのでしょうね…。

2023年

8月

14日

月

「日東第一」といえば・・

お盆期間に入りましたが相次ぐ台風の襲来(未遂もありましたが)もあり、なんだかそんな気分にもなれない日々ですがいかがお過ごしでしょうか。コロナも明けたと言われていますので、先日小旅行に出かけてきました。

「日東第一」といえば、私の母校の関係者なら誰しもが「琵琶湖の水の~」と応えるでしょうが、世間一般的にはこちらの方が有名ですね。広島県福山市の鞆の浦にある福禅寺(対潮楼)に掲げてある扁額です。

朝鮮通信使による賛辞のようですが、確かに素晴ら、まるで風景がそのまま額縁に入ったかのような眺望が海側に広がっていました。さすが、「日東第一」は伊達じゃないですね。

2023年

8月

07日

月

「ファミリーヒストリーを調べよう!」(二見書房)を読む

とある資料に目を通していましたら、偶然標記の書籍が紹介されており、興味をもちました。「自分でできる ファミリーヒストリーを調べよう! ご先祖の足跡と家族の物語を辿って作るノート」ということで、少し前から家系図作成などが話題になったりしていましたが、某TV番組の影響もあって、もう少し範囲を広げて自分にまつわる歴史を調査してみよう、ということでしょうか。

私自身も今年こんなご依頼をお受けしたところですし、本書の中では土地家屋調査士にとって身近な旧土地台帳や和紙公図も調査対象として挙げられていましたので今回手に取って拝読しました。

本書のコラムの中でも「土地のことはけっこう難しい」として、法務局での調査の困難さが書かれていましたが、精度は別にして、一般の方がチョッと調べてみようか、といった感覚では土地についての調査は空振りに終わるような可能性は高いと思います。

となると本書で飽き足らない方は専門家へのご依頼を、となるわけですが、「ファミリーヒストリー」に興味を持ち始めた方にとって、本書はひとまず入門編としてはよくできているのではないでしょうか。

2023年

8月

03日

木

虎姫駅のランチ処「Ohana」

今日のお昼はJR虎姫駅改札口となりの「Ohana」さんでいただきました。「就労支援B型事業所」であるOhanaさんですが、ランチメニューは基本500円(税込み)でとてもお得感があります。

手前はシーフードちゃんぽんですが、無料サービスでおにぎりもつけていただきました。個人的には近すぎて、逆に立ち寄る機会があまりないのですが、カフェメニューも充実していますので、お近くにお越しの際は是非ご利用ください。